FRPインテリアBOX(壁埋め込み収納)

ワンオフマスター型制作~複製成形脱型(NO.1)

■制作手順(解説):NO.1 / NO.2/ NO.3/ NO.4/ NO.5

マンションなど狭い廊下の壁には棚や額は邪魔で飾れない!

ん~なんかパッとしない家の廊下!なんか良い方法で廊下をプチリフォーム出来ないものか!?...廊下狭いから飾ると邪魔だし棚は無理!...そうだ!以前見た壁に埋めるインテリア収納BOXをFRPで作る事にしょう!

インテリア収納BOX~??

飛び出て邪魔なら埋め込んでしまえ!

▼

▼

それは、インテリア収納BOXを自宅の壁の厚さ(深さ)に合わせ自作することで平面の壁を立体化し視覚的にもメリハリのある壁にリフォームする事が出来るFRP製の箱です。作り方はちょっとだけ専門知識が必要なので簡単とは言いませんが、DIYの参考になればうれしいです。

①画像の様な殺風景な室内壁を左の壁画像の様に立体的に装飾する事が出来ます。僅かなスペースにちょっとした収納としても機能します。

FRPインテリア収納BOX作製ワンオフ(一回だけの制作)は一つの製品を作るために木で型を作り、積層硬化後、型をばらして(壊して)脱型し本体を完成させる方法です。表面の鏡面の高度な処理がほとんど必要なく塗装まで仕上げられます。

作業日数:型作りから完成後、壁に設置するまで3日(約8時間の作業時間でした。)

次は↓資材調達から作業開始の解説です。

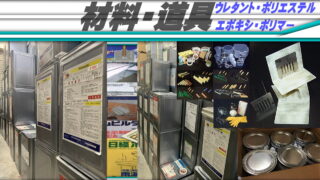

資材調達

ワンオフで型の製作からチャレンジしました!

。。。と言うわけで、早速資材調達です!

これが一体これがどうなるの?

ここでは、DIYを楽しむために、誰にでも手軽に低予算でFRP成形品を作るための工夫と材材料及び工具を紹介したいと思います。↑写真のサンダーと電動のこぎりはホームセンターで最安値の物です。なんと1、980円シリーズ!2台買っても4,000円しないなんて!驚きです!今回はこれで頑張って必ず成功させます(^^♪

製作開始

木型の制作

木型になる製品の反転形状の箱を作ってます。木型の材木は松やベニヤも使いますが、ここはDIY!やはりコストを極力掛けずに杉板とホームセンターのお買い得コーナーにあったカット板を利用します!少々木目がパテ処理で納まらなくても、ストーン調塗装の場合は塗膜が厚くなるので、全く関係有りません!

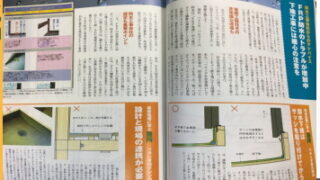

研磨では、出隅部は全て面(R)をとります。直角では、FRPのガラスマット積層時にマットが膨らんでしまうので、丸く滑らかに削って角はなくして全て面(角無し)が出来る様にします。

ポイント:制作の奥行きが深すぎると壁の厚さをオーバーして壁からはみ出してしまいますので、良く測ってから型を作りましょう!マンションなどの各部屋の間仕切りになる壁は、木造住宅の壁と比べて非常に薄くなっているので、奥行きは4cm位にするのが安全です。もちろん実測で!

イラスト図↑で、箱番の下から出した板は壁に取り付ける時に壁面でBOXを固定させるためのフランジ形状(ツバ)になります。立ち上がりの側面の幅が奥行き(埋め込み深さ)のサイズになります。木型制作時のこのフランジ(ツバ)の固定は、木工用ボンドと薄型クッションタイプの両面テープです。最後に型から抜き取るときに簡単にばらせる様、ボンドは隙間埋め程度で少量に抑えました。本格的(分割可能)な割り型を作れば、型を壊さなくても一つの型で複数個作れますが、一点物で量産する訳でもなく、ワンオフ(一回で壊す型)で作った方が、時間もお金も掛かりません。一点物こそDIYの醍醐味ですね。

作業に↓戻ります。

木型の表面は、サンダーがあれば楽に研磨できます!あくまでも手作業にこだわる方でしたら、筋トレサンディングも可能です!(^^;)でも冗談でもなく、表面の仕上げは手のひらで感じ取るのが綺麗に形が出来るかも。。。しかし、この1,980円サンダー立派な物です!スムーズに研磨できて思っていたより随分楽させてもらいました(^^♪

型のフランジを作る

フランジは、帽子で言えばつばを作っていることろです。形が出来た箱に合わせて板を切り抜きます。この後の写真で全様が分かります。切り抜かなくても一枚板のままでもどちらでも良いですが脱型する時の事を考えて、分解できる方が楽だと思い別のパーツとして切り抜くことにしました。

墨出しした板を切っている様子ですが、輪のように内径部分だけを切り込みするので、切り口をグラインダー、丸鋸、ドリルなどであけてから全周を切ります。最近はマルチカッターが便利ですね。

奥行きの型になる箱を固定用のつばを成形る輪切りの板にはめ込みます。

だんだん形が見えてきましたね(^^♪この後は細かな作業に移ります。

フランジを固定する

切り抜いたつば(フランジ)と箱を木工ボンドで表面上だけ固定しました。出来るだけ少量で抑えるため、ボンドの充分な硬化時間を取りました。今回は出来るだけ手元にあるもので、誰でも簡単に出来て、固定と隙間埋めが一度で出来て脱型(型抜き)が楽な方法を考えてみました。

裏側です。底板にコの字型の取っ手が付いていますがこれは脱型する時に最後に底板を引き抜く為に予め取り付けました。脱型順番は、固定用のつばから順番に立ち上がりの対面同士、最後に底板の順番としました。

パテで表面処理

はみ出したり、汚れたボンドをカッターやペーパーで削って綺麗にしたら、ポリエステル樹脂(FRP用)をアセトンで2倍に希釈して硬化剤2%で木型に刷毛で滲み込ませ十分乾燥させて、通期防止の目止めとプライマー代わり(防塵&密着)にしました。乾燥後、中目のポリパテを全面に盛り、木目が全て埋まるように満遍なく盛ります。

パテが硬い場合は、少々ポリエステル樹脂かスチレンモノマーを少し入れて煉ってやると塗りやすくなります。中目のパテは、専用の硬化剤ではなくポリ樹脂用の硬化剤MEKPOを4%添加しました。

中目パテが充分に硬化したら、サンドペーパーで空研ぎします。使ったサンドペーパーは下記です。

1.#400

2.#600

3.#800

4.#1000

5.#1500

※必要に応じて研磨後再度パテ処理して表面が綺麗になるように仕上げます。

パテ処理が済んだら、サフェーサーを吹き付け塗装のための素地調整します。この時ピンホール小さな穴が発生したら、再度パテで補修します。

型の表面仕上げ塗装

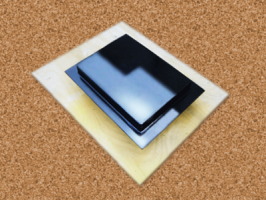

今回の制作物は、比較的表面のクオリティー(鏡面仕上げ)は無視できるので、型用のゲルコートは必要無しとして、簡単に手に入るウレタンアクリル(自動車用のボディースプレー)を使って表面を仕上げてみました。

カラー(黒)を4,5回に分けて吹き付けて、クリアを吹いて仕上げました。今回はクリア仕上げしなくても良いのですが、缶スプレーだと塗膜が薄くなるので、念のためと塗装仕上げするつもりで作りました。塗膜が十分(一週間以上)乾燥させたら、最終仕上げにコンパウンドで研磨仕上げします。

コンパウンドで磨く(ポリシング)

型の表面仕上げを型用のゲルコートではなく、簡易的にウレタンアクリル(自動車用のボディースプレー)を使って表面を仕上げたので、研磨もウレタンに合わせて車用のコンパウンドを使って磨きました。※FRP専用のミラーグレーズなら型のクリーニング(傷消し)からポリシング(光沢仕上げ)も出来るので、綺麗に仕上がります。

今回は代用品での型制作でしたが、良い感じに磨けたので満足です。(^^♪

木型の完成です。\(^o^)/

★FRP成形はまだスタートしていません!大事な処理が残っています!

◆次は離型処理の解説です。「型と積層が密着しない様に剥がれ易くする処置」です。

コメント