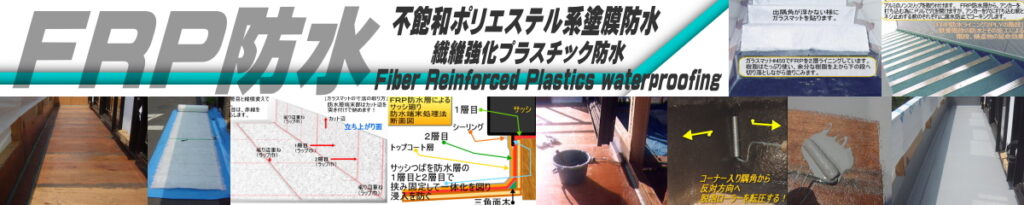

FRP防水工法の紹介(1)

FRP防水工法新築:施行・改修応用

FRP防水工法/木造住宅下地と納まり

DIYの前にFRP防水を理解しよう!

FRP防水は、防水工事の中でも軽量で頑丈な防水層を形成します。DIYの場合では、FRP成形の経験だけでは雨漏りを止める事は出来ません。雨仕舞いの要所、防水納まりの理屈と建物の構造や下地を理解した上で、既存に合った防水工法を採用する必要があります。FRPが全てにおいて有効な工法とはなりませんので誤解されませんようにお願いします。

例えば!・・・DIYで何処でもFRP防水?

既存の防水層がウレタン防水の場合、その上にFRPを利用して防水の補修または全面リフレッシュ防水する場合、既存のウレタン防水層の厚みが非常に問題となります。一般的にウレタン防水は防水専門業者以外に異業種の施工によるケースも大変多く、施行状態に大きな違いがあるのが現状です。一番注意しなければならない事は、立ち上がり面のウレタン防水層です。業者によっては立ち上がりと床を同じ樹脂で塗布し、塗り易くする為に希釈の範囲を極端に超えて塗布されています。樹脂の流動性を高くすれば、誰でもむら無く短時間で床は綺麗に仕上がりますが、立ち上がりの面は樹脂の垂れで塗膜厚が1mmにも達しない極薄の防水層になっている事が多いです。この場合にFRP防水を施するとどうなるかと言いますと、薄いウレタンの塗膜がふやけてFRP防水層を下地から浮かし剥離させてしまうのです。現状を把握して対策を講じるか適材適所で別の防水工法を施行する必要があります。また鉄板に塗装されている上に直接FRPを塗布する場合でも塗料によって同じ現象が発生します。何処でも何にでもFRPで形成できると言う解釈は間違いですので充分注意しましょう!

FRP製の横引きドレンを側溝に設置した様子です。側溝の出隅継ぎ手部、合板下地の継ぎ手部、ドレン廻り等、全ての隙間・穴はポリパテまたは防水下地処理専用のシールで充填し平らに均します。

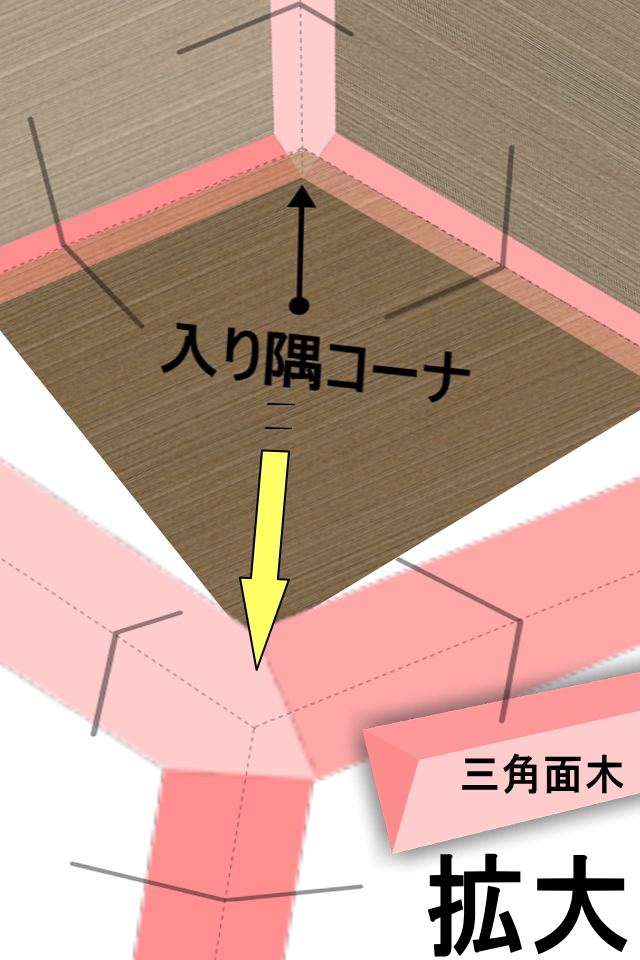

全ての入隅角には面木を入れています。

突きつけ合わせが苦手な場合は、止めにカットせずシール材を埋めてしまいましょう。

全ての入り隅にある青い物は、三角面木と言います。この面木は元々、入り隅角で防水層の被着面積を確保する為に考案された物ですが、硬質なFRPはゴム系防水に比べ亀裂が発生しやすい為、その対策としても重要な役割をしています。面木に限らず、シール材でのR取りも可能ですが、防水下地処理専用の速乾性シールを用いる必要があります。一般のウレタンシールを使用する場合は、シールを打ってから1~3日間乾燥させる必要があります。シリコーンは使用不可です。離型剤同様剥離します。

三角発泡面木はコンクリート型枠で使用されています。木造建築防水の下地処理でも使用されている某水槽のクラック防止に欠かせない資材です。

発泡材なのでカッターで思い通りにカット出来ます。溶剤では溶けますが、硬質なので溶け難く樹脂が固まるのが先なので面木の表面が解ける程度で(R)の硬化は十分に残っています。

下地処理完了!

この時点で雨漏りしないように下地作りをしています。防水層はFRPに限らず、合成ゴムシート防水・ステンレス防水・塩ビシート防水・ウレタン防水・水和凝固型防水などの多種があります。また、押さえ工法、露出工法、通気断衝工法などにより下地処理法も異なりますが、FRP防水以外にも建築防水では優れた防水工法が数多く存在しています。防水工事専門業者だから出来る専門技術です。

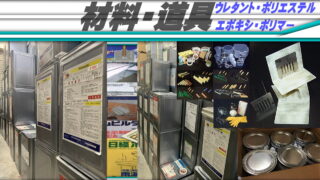

DIYの場合でも、専門材料の使用をお勧め致します。弊社サポートによりDIYは可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。

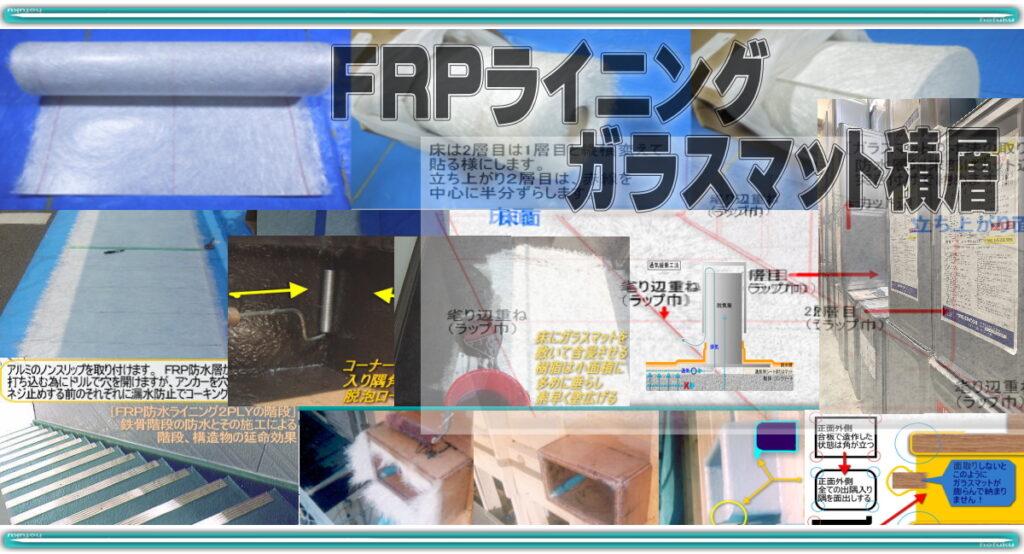

防水層は2層以上積層が理想!

2000年4月より欠陥住宅を無くす為に住宅品質確保促進法「瑕疵保証制度」が施行され新築から10年の瑕疵保証となり、手抜き欠陥住宅の抑止となっています。それに伴う工法の採用(変更)は当然考えなければなりません。防水工事(現場)の経験を活かし、建物と防水の構造を理解した対策が必要です。

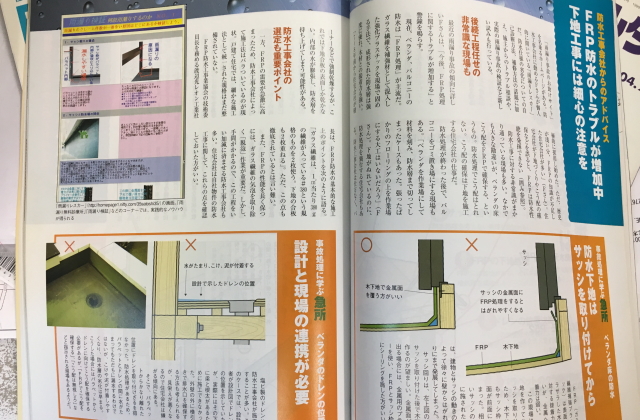

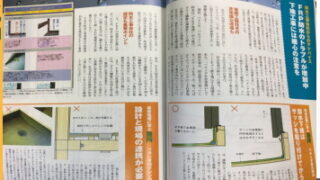

弊社ディテールを日経ホームビルダーが紹介!

本誌は、技術者向けの実務情報誌で、住宅保証機構と共にバルコニー設計図チェックポイントとしてドレン廻り、サッシュ廻りの納め方やオーバーフローなどの対策のディテールを公開しています。

2000.11の「雨漏り対策の急所」執筆から2回目の掲載となりますが、今回は前回の補足も兼ねた内容を簡単ではありますが説明しております。 一般の方でも分かり易く購読できます。

実践!

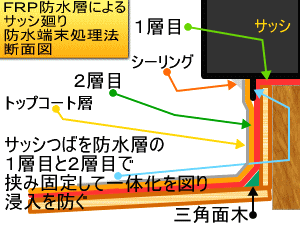

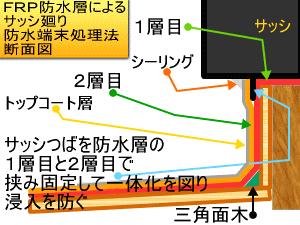

上の断面図を踏まえて、実際にどのように施行されるのかご覧下さい。まずサッシを取り付ける前にFRP防水層を1層形成します。この時に大切な事は、取り付けサッシ廻りの防水層の塗布後はサッシを取り付ける前にFRPを硬化させてはなりません。硬化後取り付けるとFRPの表面の凹凸で隙間が生じます。

シールを裏打ちすれば対処出来る場合もありますが、確実な方法は、まずFRP1層目塗り込み直後FRPが硬化しない内に速やかにサッシをネジ締め固定し隙間なく密着させます。 本題に戻りましょう! 如何でしょう!?構造がお分かりになりましたか? ↓次のステップの前にこちらもご参照ください。[ガラスマットの切り方]

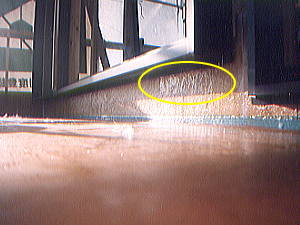

サッシを締め付けると7枚目の写真の様に、サッシで押さえつけられた部分から樹脂が溢れてきます。しかしこれだけでは、まだ完全ではありません。サッシのつばが露出(仕上げとして表に出た状態)したまま仕上がってしまいますが、これではちょっと...???

しかしこの方法が多いのは何故なんでしょう??後で色塗ったり、シール打って隠す事が多いようですが、後で必ず不具合が発生します。不具合の様子は

サッシの固定直後2層目を塗りこみます。サッシの下場へガラスマット(端末カット面)をドン付けで貼り付けます。2層目はサッシのつばごとFRPで覆い、内側外側両方からFRPでサッシのつばを挟みます!もう一度4枚目の断面図を確認して7,8枚目をご参照下さい!

この状態で硬化すれば、サッシ廻りは完全に隙間がなくなり、シールだけのサッシ周りの処理方法と大きく異なり、早期経年劣化によるシールの剥離亀裂からの雨漏りの心配がなくなります。

もちろん、この状態でも仕上げとしてサッシ廻りにはシールしますので、2重3重の徹底した防水端末処理となります。

コメント