FRP防水工法(2)トップコート仕上げ

トップコート仕上げ塗装

新築から保証期間内でのDIYによる改修・補修される場合は手を加えた事で保証が無効になる場合が御座います。保証期間内での改修・補修の場合は、必ず建築業者にお問合せ下さい!

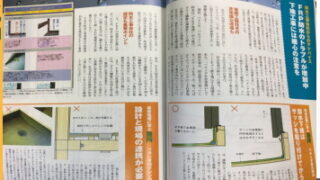

1⃣目荒らしバリ取り(仕上げ塗装の下地処理)~清掃

全面#450(ガラスマット)にて2プライ(2層)終了後、完全硬化させてから粗めのサンドペーパーで表面を空研ぎします。かなりの粉が舞い上がるので、必ず防塵マスクをしましょう!一生懸命全面研磨しましょう!(^^ゞ

サッシ廻りや防水端末のトリミング、バリ取りも合わせて研磨しましょう!2、3㎡ほど削ると見た目以上に粉やバリが取れます。ここは面倒がらずに根気勝負です!

下塗り中間積層の場合は、ノンパラのポリエステル樹脂を使用する事もありますが、実際の建築現場では、防水工事以外に様々な工事が同時進行しているため、一層ごと速やかに硬化させなければ、他工事での粉塵やくず残材が、色々飛んできます。その場合ノンパラを使用すると防水層の表面に細かな異物が混入される事になるので、成形とは違い、インパラ樹脂を使用した方が無難です。メーカーでも特に指定がない限り、出荷される樹脂はインパラポリエステルになっています。一部のメーカーのFRP防水システムでは、中間積層用にノンパラ仕様になっていますが、ほとんどが積層に関わらずインパラのみです。

防塵&密着処理(アセトン拭きのみ[新築の場合]改修工事の場合は下地の状況により専用2液型樹脂プライマーで密着強化下塗り塗装)

バキュームがない場合は、きちんとマスクとグローブ着用と首廻りにタオルなどを巻いて粉が入らない様にしましょう。肌の弱い方は、蕁麻疹のように肌が赤くなり痛痒くなります。削り粉には硬化した樹脂とガラス繊維が入っているので、防護をお忘れなく!

掃き掃除が終わりましたら、一度中性洗剤で洗い水で良く流して充分乾燥させるか、アセトンをウエスに含ませて、残っている粉を綺麗に洗浄します。

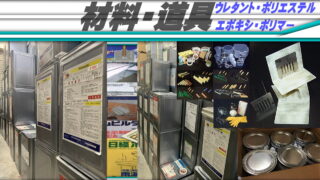

①湿潤ビニエスプライマー「コンクリート下地が湿潤状態でも塗布が可能な2液型 」

②ウレタンプライマー「乾燥木材とコンクリート下地塗れる一液型」

③ポリ樹脂プライマー「旧FRP塗膜の表面にFRPを上塗り積層する場や_トップコート塗り替え時の剥がれ防止密着用樹脂系2液型プライマー」

トップコート塗布

さて、いよいよ仕上げに入ります!

トップコートを塗布しますが、その前にポリエステル樹脂にトナーを混ぜて、下塗り(バックアップアンダーコート)します。このトナーを入れたポリエステル樹脂を積層時のガラスマットに含浸させて防水層を成形してはいけません!トナー混入は防水層と別の仕上げ層として使用します。折角建物の揺れに対応する為の弾性樹脂なので、異物混入は弾性の効果を軽減させます。各メーカーの防水システムでも防水層へのトナー混入の設計はありません。

トップコートも樹脂と同じく2液型ですので、トップコートには樹脂と同じ硬化剤MEKPOを樹脂重量比で1%(夏)~(春秋)2%(冬)を添加して良く撹拌し、素早く塗ります。

トップコートの下塗りを充分硬化させてからもう一度全面研磨します。ポリシャーやサンダーを使い表面が曇るほどに中目位で研磨します。一般的な塗装ではその必要はありませんので、上記下準備後トップコートを一回塗で仕上げとなります。研磨終了後は、同じく綺麗に掃き掃除と洗浄を行います。

最終仕上げ!

トップコートは珪砂入り(ノンスリップ)を使用します。特に仕上げ後は、ワックスが効いている状態ですので、雨上がりなど水弾きが良く、大変滑りやすくなっています。歩行時のスリップで怪我をするケースもありますので、安全対策として必ずノンスリップタイプのトップコートを塗布します。

最低でもこの位の防水工事をしなければ、過酷な環境下で10年以上(瑕疵保証)維持させる事は無理だと思います。

■トップコートの廃材処理の方法はこちら

如何でしたか!?

ここでは、FRP防水の施行方法ではなく工程をご紹介させて頂きました。

また、実際の現場によりこの工法を変更したり、工程が増えることがありますので、全てを紹介する事は出来ませんが、出来る限り詳細にお伝えしたつもりです。しかし、これだけでFRP防水を知る事は不可能でもあります。そこで、もっと詳しく知りたい方、疑問や質問のある方はご遠慮なくメールでお問合せ下さい!DIY防水工事を伝授します!

FRPに限らず防水工事をDIYして見たい方、雨仕舞い(雨漏りを防ぐ)要所!下地作り、材料選択、施行方法など誰にでもできるDIY防水工事のアドバイスを掃除から必要材料、使い方、施工方法、完成、保守管理の方法などお教え致します。

コメント