防水工事の周期は?耐用年数は工法以外に工事予算と発注先で異なります。

本来、工法により耐用年数が異なるのではなく、スペックで耐用年数は異なります。

FRP防水でも現在の住宅建築用の使用では10~15年と言われますが、大阪万博の太陽の塔のFRPは建造が1970ですよ何年経っていますか?ウレタン防水でもスペックが高ければFRP住宅仕様よりも長持ちします。大型ショッピングモールの屋上駐車場のFRPもケチった防水予算で行えば1年で大きく膨れたり大きく割れた理とめちゃくちゃです。耐用年数で納得せず、現場環境での経年劣化を知り、工法のスペックをきちんと調べる事が重要です。その後予算によってスペックを妥協してください。表の耐用年数を鵜呑みにしないで現地調査の徹底で予算(工法)を納得するのが最良だと思います。

2⃣防水工事のメンテナンス周期は?

Q防水工事は何年周期で行うのが良いですか?

- Q防水工事は何年周期で行うのが良いですか?

- A

1.既存の施工方法の耐用年数を参考にしながら、その耐用年数でどのような事象が発生するのかがポイントです。耐用年数だけでは判断することは不可能です。大まかな参考とはなりますが、同じ施工方法で日照時間が長い場所、短い場所、気温の高低(簡単に南国or北国)、保守管理の状況(清掃しているか放置しているか)の差で同じ工法でも経年劣化の差は大きくなります。紫外線が強く日照時間の長い沖縄県ではウレタン防水も多く施工されています。沖縄県の場合は住宅も含めほぼすべての建物が鉄筋コンクリートの陸屋根のためFRPは木造住宅ほど普及していません。FRPはコンクリートよりも木材に非常に密着性が高くほとんど剥離しません。木下地FRPが剥がれる場合は明らかに手抜きです。コンクリート下地で密着(直塗り)場合は、コンクリートの余剰水分の関係もあり剥離が発生し易く後のクラックにより雨漏りも早い段階で発生します。あくまでも手抜きのない施工方法スペックであって防水材の種類ではありません。究極の防水と言えば[FRP]と言うことは可能ですが、現在の住宅仕様のFRPは最低スペックですので住宅標準仕様のFRP防水の場合半永久の耐用年数を誇る究極とは全く言えません。また一般的には劣化の進行具合と言っても保守管理せず排水溝周りや入隅角に土が溜まっていたり草やコケが生えていたりでは、その部分を除去して防水層を直に確認しない限り、判断すらできません。更にサッシ周りなど防水層の端末部をすべて見て剥がれ捲れがないかのチェックは重要です。下手にシーリング補修して逆に雨漏りする場合もありますので、雨仕舞は(防水納まり)を知ることが大切です。また最悪、躯体が古く躯体の検査改修無しで防水層だけに耐久性を求めることも無意味です。ゴム系防水層の場合、紫外線劣化による硬化収縮は見た目では分からない場合もあるのでゴム劣化の進行を測定する硬度計を使うこともあります。

素人でも簡単に防水層の状況が分かる方法

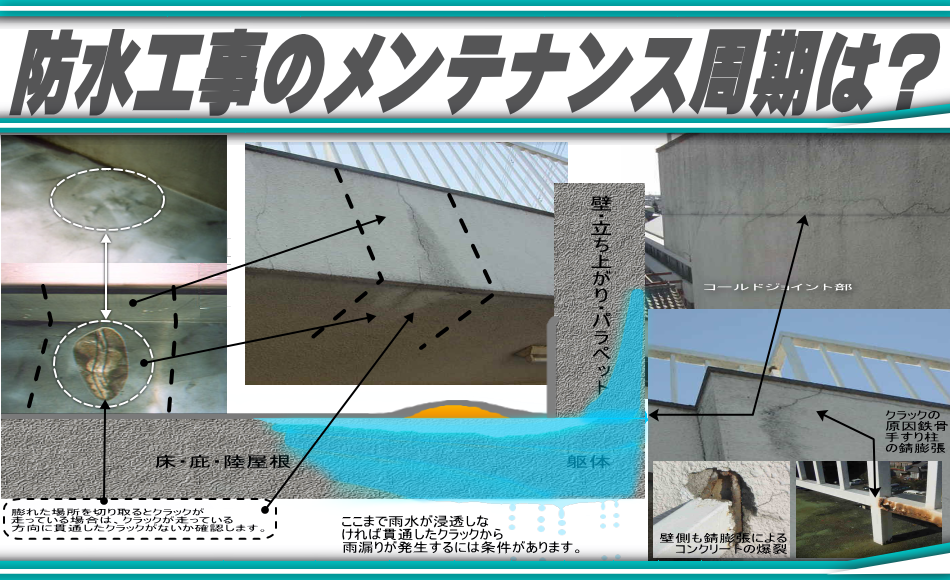

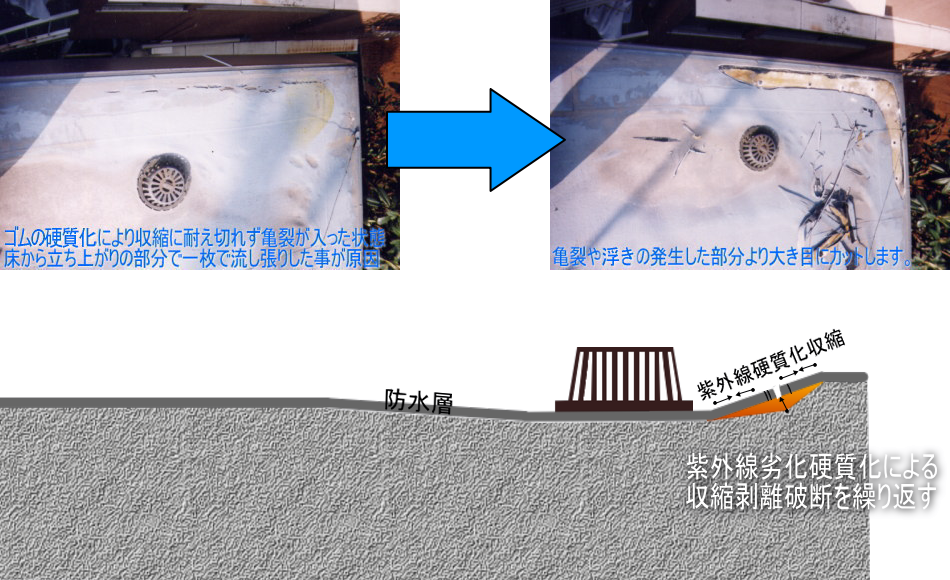

道具も知見もなく目視でゴム系(シート防水、ウレタン(密着)防水)の硬化収縮を確認する場合は、上下のイラストの様に入り済み角の浮きや床の膨れを調べます。床の膨れもチェックします。膨れは日中の一番気温が高い時間帯に検査します。朝晩は空気が冷えて膨れがしぼむので発見しずらくなります。

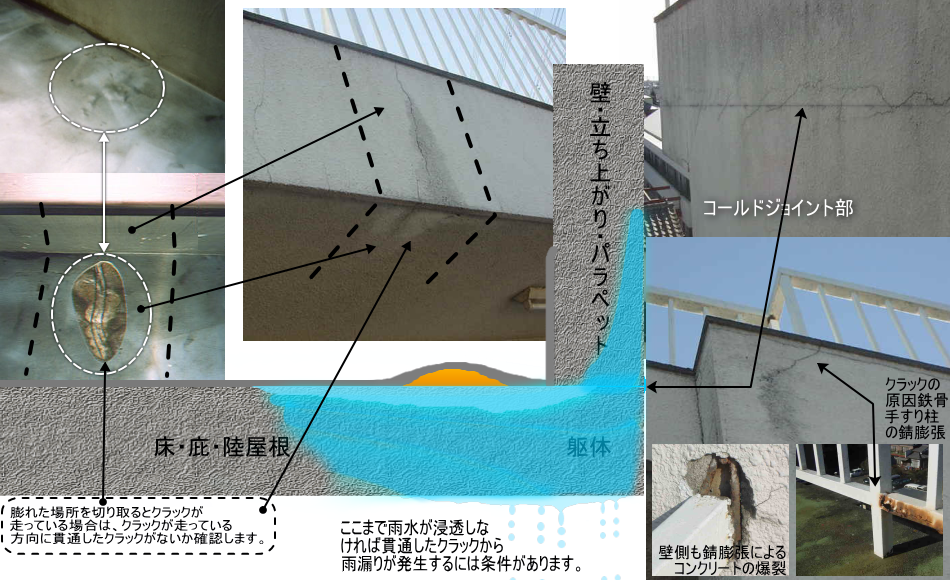

膨れた場所を切り取るとクラックが走っている場合は、クラックが走っている方向に貫通したクラックがないか確認します。↓の解説画像を先にご覧下さい。

貫通したクラックがない場合で防水層が膨らんでいる場合は、防水施工時の下地が十分に乾燥していない状態で施工してしまった可能性があります。

この場合の膨れは躯体の問題ではなく防水施工方の問題が非常に強くなりますので床の防水層だけを見て壁も塗装する必要があると言われた場合は外壁の防水保証も確認して下さい。

外壁塗装では防水保証出来ないと言う場合は、防水可能な外壁防水を施工出来ないか責任を逃れたいということになりますが、そうであれば外壁塗装をセールスする意味がなくなり矛盾します。

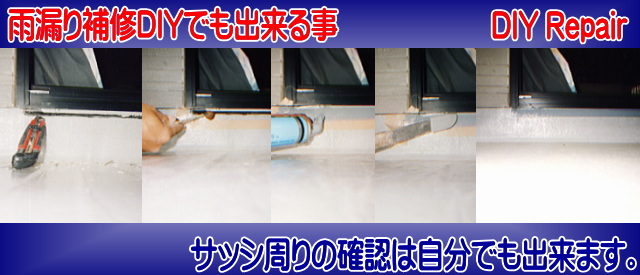

サッシ周りなど防水層の端末部をすべて見て剥がれ捲れがないかのチェックは重要です。下手にシーリング補修して逆に雨漏りする場合もありますので、雨仕舞は(防水納まり)を知ることが大切です。せっかくシーリング補修しても小さな穴が開いていたり雨が入る方向に向かって隙間が出来ればそこが雨漏りの原因となりますので、シーリング(コーキングすれば良い)と言う事ではありません。表面をなでるのはあくまでも余分な材料を漉き取って劣化の原因となる余計な凹凸を残さない様に雨水がスムーズに流れ落ちるように仕上げます。リーリングは奥から手前に押し出る様に打ちます。最後の均しで内部の空気がある場合に空気が押し出されるので確り押さえ均します。シーリングを打つ前はアセトンなどシンナー系で汚れを拭き取りぷらいまーをぬってからシーリングを打つと剥がれず隙間も出ません。

雨水浸透の理屈はこうであっても実際にこの様になるのは横殴りの雨が同じ風向きで何時間も間続くとか、梅雨時など毎日雨に打たれて乾燥できず侵透がゆっくり広がっていかなければここまで雨水が浸透しなければ貫通したクラックから雨漏りが発生する事はありません。この様な大きなクラックと漏水痕は無ければ原因は他にあります。 劣化のサイクル

クラックのある場所の真上は防水層が膨らみ易いまたは密着の弱い場所プライマー不良や

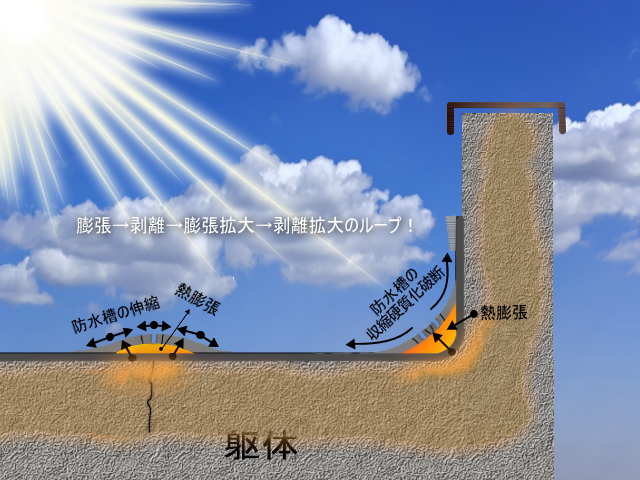

湿気のある場所に防水塗布した施工不良により太陽熱で湿気や熱気の逃げ場所として集中する事で防水層を剥がし、隙間の空気が熱膨張することで膨れが大きくなる。膨れが大きくなれば防水層が伸びるため伸びた分塗膜が薄くなり、紫外線劣化によりゴムの硬化収縮が発生して

硬くなった防水層が切れてしまい雨水が入ってしまう。

雨水が侵入すると、雨上がりの炎天下で水が蒸気となりさらに防水層を剥がし、剥がれた隙間の空気や湿気が熱膨張しさらに防水層を膨らませ防水層の剥離面積が広がる。

膨れた防水層は伸びて薄くなり紫外線で硬化することで今度は逆に収縮するため防水層は耐えられず切れてしまう。これが基本的な劣化のサイクルです。防水工事の考え方

「FRP防水は6~7年でトップコート塗り替え、約10~15年周期で防水工事を行なう!」に対して防水工事を受注していた立場では大変ありがたい事ですが、自宅建築時は一生防水工事を行わない計画でFRPは5層防水行いポリマーセメント系塗膜防水(中敷)で複合として断熱効果とトップコートをエマルジョンにしたことで清掃のみでいつでもトップ塗り替えを行える様に施工し30年目(20年目で水性トップコートローラー塗り2回)、全く膨れクラック摩耗すべての劣化は発生していません。おそらく私が生きている間防水工事する必要はない様です。建築時には、デザインや内装のこだわりがメインになると思いますが、防水工事に予算を掛ければかけるほど余計な時間と予算を削減し快適な住まいつくりが可能となります。後から雨漏り防止の保守管理に防水工事を2回3回とお金をかけるのではなく、内装リフォームや増築の検討も良いかもしれません。

■防水工事の種類 耐用年数

FRP防水 約10~15年(6~7年でトップコート塗り替え)

ウレタン防水 約10~13年(6~7年でトップコート塗り替え)

シート防水 約12~15年(6~7年でトップコート塗り替え)

アスファルト防水 約12~20年(改修工事はルーフィングの撤去廃棄には高額な予算が必要)

防水工事が必要な劣化の目安

◆ひび割れ(手遅れ、早急に検査補修)

◆コケや草が生えている(直ぐに清掃点検)

◆水が溜まる箇所がある(躯体の歪み、防水層の伸縮、膨れなど、直ぐに清掃点検)

◆シート防水(ゴム)の浮き膨れ(直ぐに点検膨れ部のゴムの劣化状況硬質化やトップコートの毛細状の細かなクラック)

◆トップコートの劣化(摩耗、チョーキング、剥がれ、浮き(膨れ))剥離、膨れがある場合は剥がして内部の防水層の点検!

◆ウレタン防水の浮き膨れ(直ぐに点検膨れ部のゴムの劣化状況硬質化やトップコートの毛細状の細かなクラック)

◆トップコートの劣化(摩耗、チョーキング、剥がれ、浮き(膨れ))剥離、膨れがある場合は剥がして内部の防水層の点検!

◆FRP防水の浮き膨れ(摩耗、チョーキング、剥がれ、浮き(膨れ))剥離、膨れがある場合は剥がして内部の防水層の点検!

※FRP防水はゴム系塗膜そうにくらら非常に硬質ですので膨れは目視出来ません。薄利は発生しますが、非常に緩やかで低い浮きの状態ですので、全面をローラー作戦で歩く叩くでう置いた場所を探します。パカパカ音が明らかに分かりますのですぐに分かります。

◆シート防水の破れ(手遅れ、早急に検査補修)◎早めの清掃と点検が急務、理想は年に一度は清掃水洗い土屋草の除去が大切です。

コメント