【雨漏り修理110番】どんな屋根でもスピーディーに対応します

防水工事DIYの劣化検証及び素地調整対策(2)

劣化検証による素地調整と対策(2)

⑥手摺の処理方法

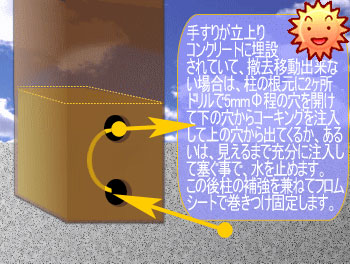

手すりが立ち上がりに埋設、または、立ち上がりの内側に独立し基礎に設置されていて撤去も移動も出来ない場合の雨仕舞い対応策

手順①

鉄鋼用のドリル刃で、手すりの柱の根元から5mm高の位置に5mmФほどの穴を開け、更に20mm上にも同じく穴を開けます。カートリッジ式のコーキング材を、下の穴へ下向きに大量に注入するか、建築断熱用のノズル付きの発泡ウレタンスプレーで、根元内部を中心に隙間無く充填して、コンクリート側へ水が入らないようにしてから、右の方法で補強固定します。お薦めは一液湿気硬化型のノズル付きの発泡ウレタンスプレーです。

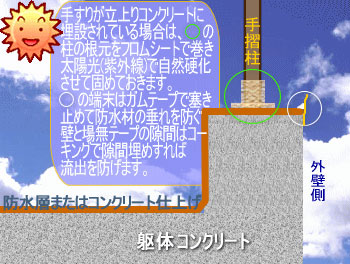

手順②

FRP防水に限らず、その他の防水施工でもこの方法は非常に有効な処置となります。貼り付ける前に、鉄部は充分にサンディングして、埃や油分を除去してから、専用のプライマーを下塗りします。このプライマーも、紫外線硬化です。非常に強力な接着性があります。またこの様に直角の柱の巻き付けは、通常のFRPライニングでは困難な場所で、FRPが浮いてしまい施工が非常に困難な場所でもあります。フロムシート(FRP樹脂含浸済み半ゲルシートとでも言いましょうか)での補強が最適な方法です。

手順③

フロムシートを応用して、手摺の補強と雨仕舞い対策が完了したら手摺(立ち上がり)回りに先に防水層を作り、更にがっちり固めます。

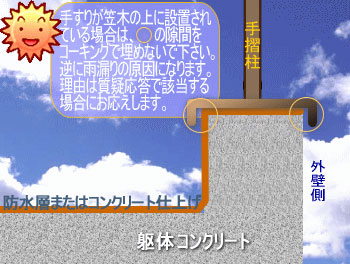

⑦手すりが上記構造のどれにも該当しない場合の雨仕舞い対応策

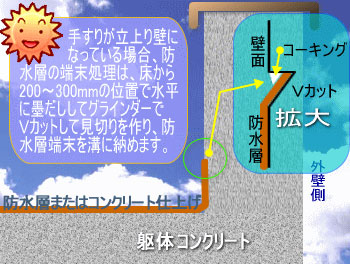

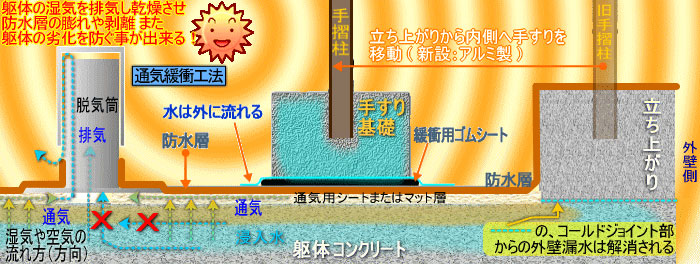

⑧通気・脱気・納まりの仕組み

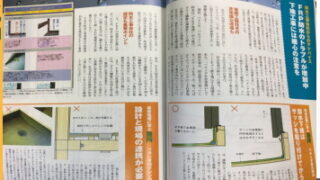

このイラスト図を見れば、通気>脱気や手摺など役物の設置方法や改修方法が解ります。

まれに、密着工法で脱気筒が設置されているのを見ますが、全く意味の無い行為である事は、上の解図を見て頂ければ納得できると思います。通気緩衝マットは躯体からの湿気熱気を脱気筒へ送り出す為の通気用のマットですが、この通気マット無しでは、脱気する事は不可能です。コンクリート内部の湿気や空気は熱により真上にしか上がりません。上の解図の様に、躯体内部を横に通気して都合良く脱気筒に移動してくれる事はないのです。

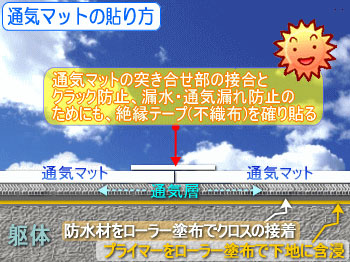

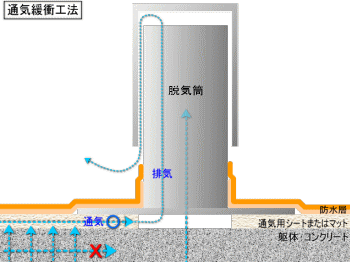

下に通気構造を拡大で紹介していますので参考にして下さい。

通気層の拡大

脱気筒の拡大

⑨手摺の処理方法NO.2

手すりが立ち上がりに埋設されていて撤去する場合の防水の処理方法と手摺の撤去と新規設置

手摺撤去後、同じ場所にアルミ製の手摺を設置する場合は先に防水層を完成させます。

古い手すりを撤去すし、仮設の手すりを設置する。

撤去後の穴埋めをして、先に防水層を完成させる。

アルミ製の手すりを固定する為アンカーを打ち込みパッキンやコーキング処理で柱をボルトで締める。

防水層完成後に同じ場所へアルミ製の手摺を後付で設置した様子です。

⑩下地調整補修方法

手すりが立ち上がりに埋設、または、立ち上がりの内側に独立し基礎に設置されていて撤去も移動も出来ない場合の雨仕舞い対応策

既存防水層や素地の劣化部・不具合部をローラー作戦で隅々までチェックして、補修が必要な場所は、防水を施す場所以外にも、直接・間接的に関連する周辺劣化部または、原因箇所に予めマーキングする事で、劣化状況を再認識でき、DIYでの本工事を行う前に再検討をする事も出来ます。また、補修工事の際の作業効率がUPしますので、ぜひ行って下さい。ホームセンター等で購入可能なラッカースプレーで構いません。出来るだけ、素地の反対色、目立つ色を使ってください。

DIY防水工事が可能な場合で、解説した場所の補修です。カップ型のダイヤモンドで隆起した部分を削り、段差をなくし面位置にして平滑な下地面に戻します。

クラックの右側の面に合わせて、左側の隆起した部分を削り下げて平滑にしています。

上の作業が全面に亘り細かく行われた様子です。

築30年以上になると劣化が著しくなり、徹底した下地処理を行うかで以後の防水の寿命が大きく異なります。どれ程優れた防水材であろうと、現状無視での施工は、対応年数は期待せず、実際は短期間の寿命と認識して頂たいと思います。

更に下地処理を進めた様子です。

大きく欠けてしまっている場所は右の写真の様に予め補修用のモルタルで埋めておきます。この樹脂モルタルの原液を下塗りしてからモルタルを盛り付けします。お薦めは、タイル貼りでも紹介したFRP素地強力接着用2液型樹脂モルタルパテです。FRP素地だけではなく、コンクリート・モルタル補修にも使える便利な樹脂モルタルです。

細かな部分補修後、全面に下地調整用の樹脂モルタルをローラーで塗布した様子です。

これでようやく下地が完成します。防水工事の始まりは、この後の防水材を用いた施工からではなくここまでの作業を全て含めて、防水工事とお考えください。これまでの工程なくしては、防水の延命と効果を発揮する事は出来ません。また、防水を施した場所からは、雨漏りしないのが当たり前で、新規防水層に対しての検査をする必要はありません。施工後の漏水検査が必要な場合は、防水をしていない場所で考えられる全ての場所を検査し、同じ場所に雨漏りが発生するか検査する必要があります。後で同じ場所から雨漏りが直っていない!と言うケースは良くあることです。本来なら工事の前に、徹底的に検査するのが望ましいと思います。

⑪DIY防水の実践に向けて

FRP防水に限らず、強靭な防水は色々あります。誤解の多いのがFRPは半永久!と言う事です。実際には、保守管理として7年を目安にrekka進行状況の検査においてトップコートの塗り替え保護塗装の有効性は、建物の総合的な劣化に影響を及ぼす菓子の部分でもあるため、手遅れにならない様に中間検査を行うことをお勧めいたします。雨漏りしていないから大丈夫ではありません。躯体への雨水の浸透の放置は、雨漏りどころではない建物そのものの劣化を引き起こし手遅れになります。

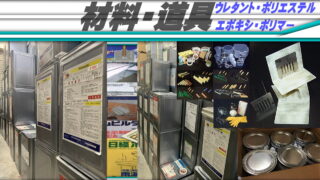

ここからは、実際にどの防水工法がDIYとして可能か今までの解説を踏まえ施工の内容を見ながら実践に向けて検討しましょう。

DIYとして施工可能な防水工法は2種類です。ウレタン防水・シート防水・アスファル防水は専門業者でしか施工出来ませんので、これらの工法は省きます。

【雨漏り修理110番】どんな屋根でもスピーディーに対応します

コメント